今回は、高位発熱量と低位発熱量の違いを解説していきたいと思います!

高位発熱量は、総発熱量や高発熱量とも呼ばれ、低位発熱量は、真発熱量や低発熱量とも呼ばれています。

慣れていないとどっちがどっちかわからなくなることがありますので、この記事を読んで理解の手助けになると嬉しいです。

発熱量とは

そもそも発熱量って何?というところから解説します。

日本冷凍空調学会HPより https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/153.html

もう少し具体的にいうと、単位量の燃料が完全燃焼し(つまり、燃料中のC, H, Sのような可燃元素が全て、安定な燃焼生成物であるCO2, H2O, SO2に変換され)、燃焼生成物が元の温度に戻るまでに取り出される熱量のことです。

では、続いて高位発熱量と低位発熱量とは一体何かをご説明いたします。

高位発熱量と低位発熱量の違い

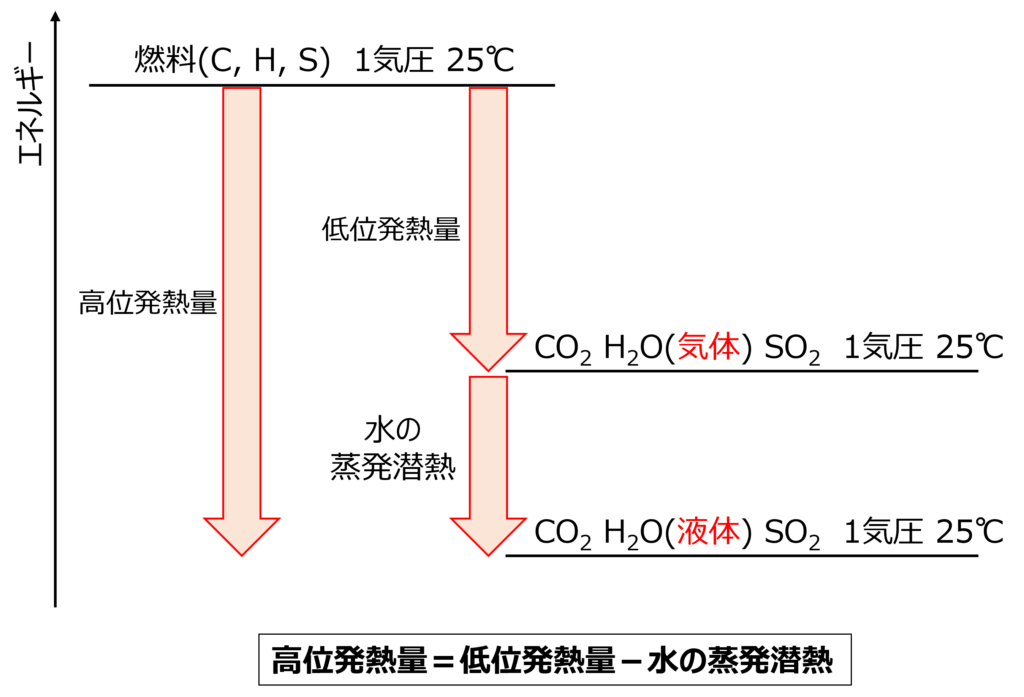

まずは、こちらの概要図を作成したのでご覧ください!

燃料を完全燃焼させると、CO2やH2Oのような安定な化合物が生成して、その際に熱(燃焼熱)を発生させるのでした。

これは高校化学で学習しましたね。

ただ、ここで標準状態の燃焼熱を測定すると、CO2やSO2は気体のままですが、H2Oは液体になってしまいますので、この測定した燃焼熱にはH2Oの凝縮潜熱(=蒸発潜熱)も含まれてしまいます。

このH2Oの凝縮潜熱も含めた熱量のことを高位発熱量と呼んでいます。

高位発熱量は熱量計から実測することができる値です。

ただ実際、工場の運転をする際に、H2Oが液体になって配管や装置に付着しますと、腐食や不具合の原因となりますので、H2Oは気体の状態として扱うことがほとんどです。

その場合、H2Oの凝縮潜熱は当然利用することができないため、高位発熱量からH2Oの凝縮潜熱を引き算して考えた方が現実にマッチしており、その値を低位発熱量と呼んでいます。

低位発熱量は実測することはできず、計算から出すしかありません。

計算式は、

低位発熱量 = 高位発熱量 ー H2Oの凝縮潜熱×発生したH2Oの量

となります。

そのため、低位発熱量は必ず高位発熱量よりも小さな値となります。

高位発熱量と低位発熱量の例

高位発熱量と低位発熱量の例をまとめています。

ざっくり計算する場合に利用してください。しっかりとした検討には専門の文献をご参考ください。

| 燃料種 | 高位発熱量(総発熱量) | 低位発熱量(真発熱量) |

| コークス用原料炭 | 28.88 MJ/kg | 26.61 MJ/kg |

| 発電用輸入一般炭 | 26.08 MJ/kg | 24.80 MJ/kg |

| コークス | 29.01 MJ/kg | 28.33 MJ/kg |

| コークス炉ガス | 18.38 MJ/m3 | 16.48 MJ/m3 |

| (一般)高炉ガス | 3.231 MJ/m3 | 3.158 MJ/m3 |

| 純プロパンガス | 50.32 MJ/kg | 46.63 MJ/kg |

| 純ブタンガス | 49.43 MJ/kg | 45.93 MJ/kg |

| 輸入天然ガス | 54.70 MJ/kg | 49.84 MJ/kg |

| 輸入天然ガス(気化) | 39.26 MJ/m3 | 35.77 MJ/m3 |

| 都市ガス | 39.96 MJ/m3 | 36.44 MJ/m3 |

| ガソリン | 33.36 MJ/L | 31.32 MJ/L |

| 灯油 | 36.49 MJ/L | 34.27 MJ/L |

| 軽油 | 38.04 MJ/L | 35.77 MJ/L |

| A重油 | 38.90 MJ/L | 36.73 MJ/L |

| 液化石油ガス(LPG) | 50.08 MJ/kg | 46.44 MJ/kg |

経済産業省 資源エネルギー庁 「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数(2018年度改訂)の解説」より作成した。

参考になると嬉しいです!